『鳥飼否宇「生徒会書記はときどき饒舌」

第5話 外来種失踪(しっそう)事件(前編)』

12月18日。期末テストも終わり、二学期も残すところあと数日となっていた。二学期の行事もすべて無事に終えて、生徒会のメンバーたちもほっとしていた。生徒会室では、副会長の佐野悠馬と庶務の北原翔が帰りじたくをしていた。

翔がスポーツバッグを持っているのを見て、悠馬がからかった。

「なんで翔がスポーツバッグなんか持ってんだよ。運動部でもないのに」

翔がすぐさま反論する。

「別にいいじゃないか。二学期も終わりなんで、学校に持ってきてた小物を持って帰ろうと思ってさ」

「そういや翔は、いつでも漫画本とかゲームとか持ってきてるもんな。いいか翔、学校は学問をするところなんだぞ。遊び場所じゃねえ」

「だって、みんなが貸してくれっていうから......」言い訳を口にしていた翔が、いきなり開き直る。「わかった。そんなこと言うなら、今後、悠馬には新作のゲームが出てもいっさい貸してやんないから」

「いや、待て。そんな意地悪するなよ。このとおり、あやまるから」

悠馬が手を合わせて頼み込んでいるところへ、ガラガラとドアが開き、小柄な女子生徒が駆け込んできた。ハアハアと息をつく女子生徒を見て、生徒会長の岡村さくらが目を丸くした。

「あら、生物部の黒瀬さんじゃない。どうしたの、そんなにあわてて」

なんとか息を整えた黒瀬千紘(ちひろ)は、さくらの腕にすがりついた。

「万吉(マンキチ)がいなくなっちゃったんです!」

「は?」

なにを訴えられているかわからず、さくらが戸惑っていると、書記の浜松大雅が振り返った。

「万吉というと、生物部で飼っているカメの名前でしたね、たしか」

「そう。その万吉がいなくなっちゃったんです!」

悠馬が興味深そうに口をはさむ。

「あのカメって、もうかなり年なんじゃなかった? たしか前の前の前の前の校長先生が池から捕(と)ってきたとか、兄貴に聞いた覚えがある」

「えっ、壮馬さんがそんなことおっしゃってたんですか!」

さくらが目を輝かせた。悠馬の兄の佐野壮馬は3年前のS中の生徒会長であり、現在は東大を目指して受験勉強中の、さくらのあこがれの先輩だった。

千紘は悠馬の発言に異を唱えた。

「違います! あのカメではなくって、万吉。前の前の前の前の前の前の......あれっ、わかんなくなっちゃった。とにかく6代前の校長先生が昔近くにあった池にミドリガメが放されているのを見つけて、池から取り上げて、学校で飼うことにしたそうです」

「なんで? カメなんだからそのまま池においとけばいいじゃん」

のんきに疑問を投げかける悠馬に、千紘は軽べつするかのような視線を向けた。

「外来種でしょうが!」

「ミドリガメって外来種なんだっけ?」

「縁日とかで売られているミドリガメはミシシッピアカミミガメという北米原産のカメの子なんです。だから、本来日本の池にいてはいけないわけです。万吉もきっとだれかが軽い気持ちで買って、やがて飼いきれなくなって池に捨てたんだと思います。それを見つけた前の前の前の......あーめんどくさい......6代前の校長が、苦労して捕まえたと聞いています」 千紘の説明に耳を傾けていた大雅が、タブレット端末で「ミシシッピアカミミガメ」を検索した。

「ミシシッピアカミミガメはほぼ日本中に広がっていて、その数およそ800万匹。これを体重に換算するはアフリカゾウの2400頭分に相当するそうです」

「アフリカゾウ2400頭分の体重って言われてもよくわかんないけど、ものすごくたくさんいることはわかる」

悠馬の感想を聞いて、大雅が続けた。

「アカミミガメは雑食ですが、仮に水草のみを食べたと仮定すると、毎週約320トンの水草が食害され、消失していると推計されます。これはアフリカゾウ約450頭が食べるエサの量に相当するそうです」

「また、アフリカゾウかよ!」悠馬が突っ込む。「まあ、アカミミガメはそれだけ日本の環境に影響を与えているってことだな」

大雅がうなずいた。

「ええ。日本の池は外来種であふれかえっているそうですね。よくテレビで池の水を抜いたりしていますけど、ミシシッピアカミミガメはもちろん、カミツキガメとかアリゲーターガーとか、怪物みたいな生き物がよく捕まるじゃないですか」

「それはともかく、いったん話を戻そうよ」さすがに生徒会長のさくらはしっかりしていた。「黒瀬さん、そのミシシッピアカミミガメの万吉がいなくなったって、どういうこと?」

「口で説明するより、現場を見てもらった方がいいと思います。来てもらえますか」

「おもしろそうじゃないか」悠馬はなんでも面白がる性格だった。「よし、行こうぜ!」

「おれは遠慮しとく」

スポーツバッグを持って立ち上がった翔に、悠馬が不思議そうに聞いた。

「どうしたんだよ、翔。おまえらしくもない」

「言っただろ。今日、ばあちゃんが訪ねてくるんだ。だから早く帰って喜ばせてあげなきゃなんないんだ」

「そういや、そんな話していたな」

悠馬は数日前に、翔から話を聞いていた。翔の祖父は20年前に病気で亡くなった。それまで祖父と一緒に生活していた祖母は次第に一人暮らしがつらくなり、数年前から高齢者が共同で生活する施設に入っているという。それでも祖父の命日である12月18日には、S町のお墓を訪ね、ついでに翔の家にも顔を出すのだと言う。

さらに悠馬はその話をしたとき、翔がぼやいていたのを思い出した。

「でも、翔のおばあちゃんは孫息子の顔を見るより、ペットの顔を見るほうが喜ぶんだろ? 昔、おじいちゃんと一緒に飼っていたけど、施設ではペット禁止なんで、翔の家に預けられたって言ってたよな。なんだっけ、あの犬の名前」

「テツだよ。あいつも老犬で、ばあちゃんの顔を見ると喜ぶんだ。ってことで、もうじきにばあちゃんがやってくるから、帰る。じゃあ」

翔がそそくさと生徒会室を去っていくと、悠馬が言った。

「そんじゃ、万作の失踪現場に行こうか!」

「万吉です!」千紘がすかさず訂正した。

一同は万吉が飼われていた理科室へと移動した。移動しながら、千紘はさっきの大雅の発言を振り返った。

「日本の池や湖が外来種天国というのはそのとおりなんです。浜松くんが言ったように、カミツキガメとかアリゲーターガーみたいに物騒(ぶっそう)な生き物もいますけど、それ以外にもよく知られているのは、オオクチバスとかブルーギル、ウシガエル......」

「ウシガエルも外来種なんだ!」悠馬が驚く。

「そうですよ」と千紘。「食用にできないかということで養殖するために、北米から持ち込まれたそうです。後ろ足のももの肉とか、鶏肉みたいでおいしいそうです」

「いや、おれは食べなくていいわ」

顔をしかめた悠馬を見て、千紘が笑った。

「多くの日本人は佐野くんと同じだと思います。日本人はカエルを食べる習慣がないので、養殖は失敗し、逃げ出したり放置されたりしたウシガエルがそのまますみついてしまったわけです。そしてウシガエルを養殖する際にえさとして持ち込まれたのが、これも北米原産のアメリカザリガニですね」

千紘のことばを聞いていたさくらが言った。

「名前にアメリカってついてるから、外来種だろうってことはわかるけど、そうは思えないほど、どこにもいるよね。もともと日本には別のザリガニがいたんでしょ?」

さくらの質問に答えたのは、大雅だった。

「北海道と東北地方にいたニホンザリガニですね。でも、体の小さなニホンザリガニはアメリカザリガニに負けて、現在では絶滅危惧(きぐ)種に指定されています。放っておくと絶滅の心配がある生き物ってことです。ちなみに、日本にはもう一種ザリガニがいることを知っていますか?」

「え、そうなの?」悠馬は振り返って大雅に聞いた。

「ウチダザリガニという大型のザリガニが、北海道などに生息しています。こいつも外来種ですよね、黒瀬さん」

話を振られた千紘は大きくうなずいた。

「はい、やはり北米の原産です」

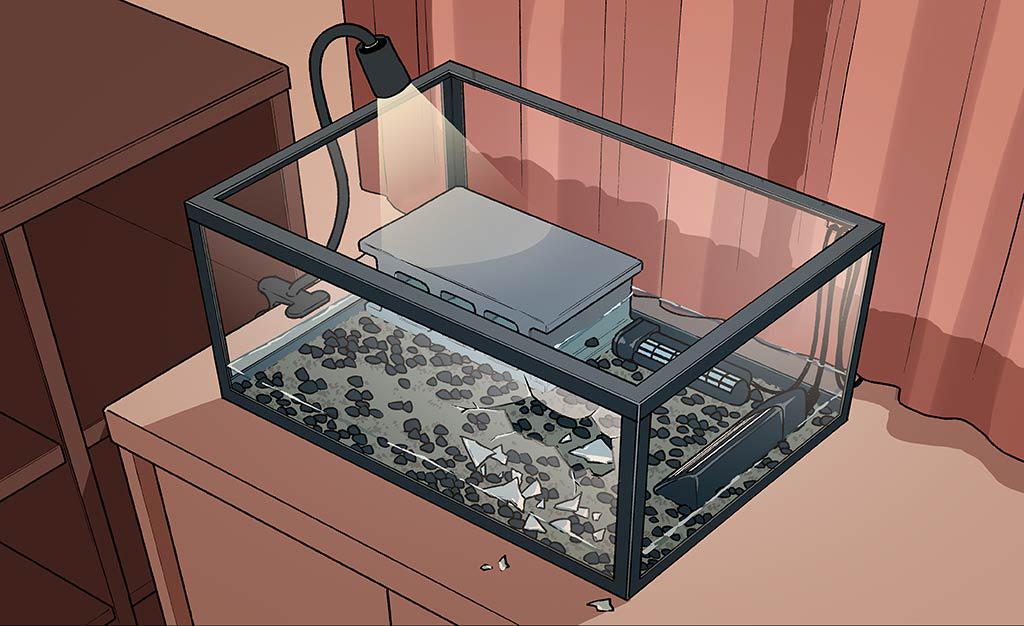

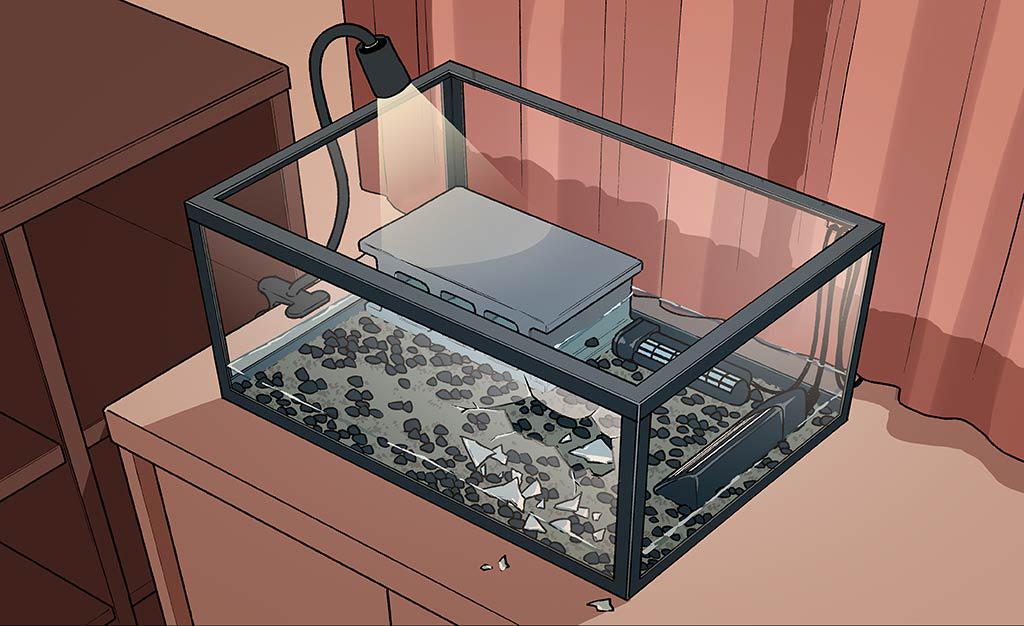

千紘が答えたとき、一同は理科室に到着した。部屋の隅の棚の上に、横の長さ1メートル、奥行き50センチ、高さ50センチほどの大型の水槽が置いてあった。棚の高さは70センチくらいだったので、水槽をのぞき込むにはちょっと体をかがめなくてはならなかった。

「ここで飼ってたのね。理科室なんてめったに来ないし。来たとしてもこんなとこ見ないから気づかなかった」

さくらの意見に、悠馬が同調する。

「おれも知らなかった。あれ、水槽が割れてるじゃん」

ガラス製の水槽には底に砂が敷かれ、そのうえに10センチくらい水が張られていた。カメが水からあがれるようにコンクリート製のブロックが砂に埋まっている。天井にはガラス板がかぶせられ、ヒーターもついていた。そして、その水槽の正面の右側、底から30センチほどのところに大人のこぶし二つぶんくらいの大きさの穴が開いていた。ガラス片の一部は棚の上に落ちていたが、大半は水槽の中の砂の上に散らばっていた。

千紘が穴の開いた原因を説明する。

「実は昨日の放課後、万吉の世話をしているときに人体模型に足を引っかけて倒してしまい、模型の頭が水槽にぶつかって割れてしまったんです」

水槽の右隣には人の骨格がむき出しになった人体模型が置いてあった。いかにもバランスが悪く、へたに触れるとすぐに倒れそうだった。

「万作はその穴から逃げ出したんだな」

悠馬の間違いを、すぐに千紘が正す。

「万作じゃなくて、万吉です! 顧問の浜田先生に相談したら、新しい水槽を注文してくださったんですけど、来週にならないと届かないらしくって。穴が開いている場所は水面から20センチくらい上なので、万吉は逃げられないと思ったんです。段ボールかなにかで穴をふさいでおけばよかった......」

「万吉の大きさはどのくらいなの?」

さくらの質問の意図をくんで、千紘が答えた。

「甲羅の長さが25センチくらいです。首からしっぽの先までだとぎりぎり30センチくらいでしょうか。しっぽで体を支えることは難しそうだから、後ろ足2本で立ち上がったとして、鼻先が穴に届くかどうか、微妙です。どうやって逃げたんだろう」

「あのブロックの上に乗ったら逃げられるのではないですか?」

大雅が指摘したブロックは高さが25センチくらいあった。しかし、穴が開いているのが水槽の右側なのに対して、ブロックは水槽の左側に位置していた。

「この水槽は横長なので、万吉がブロックの上にのぼっても、穴には届かないはずなんです。どうやって逃げたんだろう」

前と同じせりふを繰り返す千紘を励ますように、悠馬が言った。

「どうやって逃げたかはあとで考えるとして、先に万作じゃなくて万吉を探すべきじゃない? カメが逃げられる場所なんて限られているから、手分けして探そうよ」

と、千紘が補足説明をした。

「浜田先生によると、今日、理科室は使われなかったそうなんです。ちゃんとドアも窓も閉めていたので、万吉はこの部屋の中にいるはずなんですけど......」

「鍵はかけてたのですか?」大雅が聞いた。

「鍵はかかっていません。でも、今この部屋に入ったときも、ドアはちゃんとしまっていたでしょう。いくらなんでも万吉がこのドアを開けることなどできませんよ」

「なるほど、わかりました」

「みんなの目で探せば、見つかるはず。探しましょう!」

さくらの号令で、一同は理科室の中をすみずみまで探した。壁や机にのぼることができないカメが隠れるとしたら、床のどこかしかない。机の下や椅子の下を丹念に探したが、甲羅が25センチもあるカメが隠れられそうな場所はどこにもなかった。

「おかしいなあ。どこに行っちゃったんだろう」

うなだれる千紘に、ここまでずっと口をつぐんでいた書記の大場心美がぽつんと言った。

「万吉くんは、きっと明日には見つかると思います」

翔がスポーツバッグを持っているのを見て、悠馬がからかった。

「なんで翔がスポーツバッグなんか持ってんだよ。運動部でもないのに」

翔がすぐさま反論する。

「別にいいじゃないか。二学期も終わりなんで、学校に持ってきてた小物を持って帰ろうと思ってさ」

「そういや翔は、いつでも漫画本とかゲームとか持ってきてるもんな。いいか翔、学校は学問をするところなんだぞ。遊び場所じゃねえ」

「だって、みんなが貸してくれっていうから......」言い訳を口にしていた翔が、いきなり開き直る。「わかった。そんなこと言うなら、今後、悠馬には新作のゲームが出てもいっさい貸してやんないから」

「いや、待て。そんな意地悪するなよ。このとおり、あやまるから」

悠馬が手を合わせて頼み込んでいるところへ、ガラガラとドアが開き、小柄な女子生徒が駆け込んできた。ハアハアと息をつく女子生徒を見て、生徒会長の岡村さくらが目を丸くした。

「あら、生物部の黒瀬さんじゃない。どうしたの、そんなにあわてて」

なんとか息を整えた黒瀬千紘(ちひろ)は、さくらの腕にすがりついた。

「万吉(マンキチ)がいなくなっちゃったんです!」

「は?」

なにを訴えられているかわからず、さくらが戸惑っていると、書記の浜松大雅が振り返った。

「万吉というと、生物部で飼っているカメの名前でしたね、たしか」

「そう。その万吉がいなくなっちゃったんです!」

悠馬が興味深そうに口をはさむ。

「あのカメって、もうかなり年なんじゃなかった? たしか前の前の前の前の校長先生が池から捕(と)ってきたとか、兄貴に聞いた覚えがある」

「えっ、壮馬さんがそんなことおっしゃってたんですか!」

さくらが目を輝かせた。悠馬の兄の佐野壮馬は3年前のS中の生徒会長であり、現在は東大を目指して受験勉強中の、さくらのあこがれの先輩だった。

千紘は悠馬の発言に異を唱えた。

「違います! あのカメではなくって、万吉。前の前の前の前の前の前の......あれっ、わかんなくなっちゃった。とにかく6代前の校長先生が昔近くにあった池にミドリガメが放されているのを見つけて、池から取り上げて、学校で飼うことにしたそうです」

「なんで? カメなんだからそのまま池においとけばいいじゃん」

のんきに疑問を投げかける悠馬に、千紘は軽べつするかのような視線を向けた。

「外来種でしょうが!」

「ミドリガメって外来種なんだっけ?」

「縁日とかで売られているミドリガメはミシシッピアカミミガメという北米原産のカメの子なんです。だから、本来日本の池にいてはいけないわけです。万吉もきっとだれかが軽い気持ちで買って、やがて飼いきれなくなって池に捨てたんだと思います。それを見つけた前の前の前の......あーめんどくさい......6代前の校長が、苦労して捕まえたと聞いています」 千紘の説明に耳を傾けていた大雅が、タブレット端末で「ミシシッピアカミミガメ」を検索した。

「ミシシッピアカミミガメはほぼ日本中に広がっていて、その数およそ800万匹。これを体重に換算するはアフリカゾウの2400頭分に相当するそうです」

「アフリカゾウ2400頭分の体重って言われてもよくわかんないけど、ものすごくたくさんいることはわかる」

悠馬の感想を聞いて、大雅が続けた。

「アカミミガメは雑食ですが、仮に水草のみを食べたと仮定すると、毎週約320トンの水草が食害され、消失していると推計されます。これはアフリカゾウ約450頭が食べるエサの量に相当するそうです」

「また、アフリカゾウかよ!」悠馬が突っ込む。「まあ、アカミミガメはそれだけ日本の環境に影響を与えているってことだな」

大雅がうなずいた。

「ええ。日本の池は外来種であふれかえっているそうですね。よくテレビで池の水を抜いたりしていますけど、ミシシッピアカミミガメはもちろん、カミツキガメとかアリゲーターガーとか、怪物みたいな生き物がよく捕まるじゃないですか」

「それはともかく、いったん話を戻そうよ」さすがに生徒会長のさくらはしっかりしていた。「黒瀬さん、そのミシシッピアカミミガメの万吉がいなくなったって、どういうこと?」

「口で説明するより、現場を見てもらった方がいいと思います。来てもらえますか」

「おもしろそうじゃないか」悠馬はなんでも面白がる性格だった。「よし、行こうぜ!」

「おれは遠慮しとく」

スポーツバッグを持って立ち上がった翔に、悠馬が不思議そうに聞いた。

「どうしたんだよ、翔。おまえらしくもない」

「言っただろ。今日、ばあちゃんが訪ねてくるんだ。だから早く帰って喜ばせてあげなきゃなんないんだ」

「そういや、そんな話していたな」

悠馬は数日前に、翔から話を聞いていた。翔の祖父は20年前に病気で亡くなった。それまで祖父と一緒に生活していた祖母は次第に一人暮らしがつらくなり、数年前から高齢者が共同で生活する施設に入っているという。それでも祖父の命日である12月18日には、S町のお墓を訪ね、ついでに翔の家にも顔を出すのだと言う。

さらに悠馬はその話をしたとき、翔がぼやいていたのを思い出した。

「でも、翔のおばあちゃんは孫息子の顔を見るより、ペットの顔を見るほうが喜ぶんだろ? 昔、おじいちゃんと一緒に飼っていたけど、施設ではペット禁止なんで、翔の家に預けられたって言ってたよな。なんだっけ、あの犬の名前」

「テツだよ。あいつも老犬で、ばあちゃんの顔を見ると喜ぶんだ。ってことで、もうじきにばあちゃんがやってくるから、帰る。じゃあ」

翔がそそくさと生徒会室を去っていくと、悠馬が言った。

「そんじゃ、万作の失踪現場に行こうか!」

「万吉です!」千紘がすかさず訂正した。

一同は万吉が飼われていた理科室へと移動した。移動しながら、千紘はさっきの大雅の発言を振り返った。

「日本の池や湖が外来種天国というのはそのとおりなんです。浜松くんが言ったように、カミツキガメとかアリゲーターガーみたいに物騒(ぶっそう)な生き物もいますけど、それ以外にもよく知られているのは、オオクチバスとかブルーギル、ウシガエル......」

「ウシガエルも外来種なんだ!」悠馬が驚く。

「そうですよ」と千紘。「食用にできないかということで養殖するために、北米から持ち込まれたそうです。後ろ足のももの肉とか、鶏肉みたいでおいしいそうです」

「いや、おれは食べなくていいわ」

顔をしかめた悠馬を見て、千紘が笑った。

「多くの日本人は佐野くんと同じだと思います。日本人はカエルを食べる習慣がないので、養殖は失敗し、逃げ出したり放置されたりしたウシガエルがそのまますみついてしまったわけです。そしてウシガエルを養殖する際にえさとして持ち込まれたのが、これも北米原産のアメリカザリガニですね」

千紘のことばを聞いていたさくらが言った。

「名前にアメリカってついてるから、外来種だろうってことはわかるけど、そうは思えないほど、どこにもいるよね。もともと日本には別のザリガニがいたんでしょ?」

さくらの質問に答えたのは、大雅だった。

「北海道と東北地方にいたニホンザリガニですね。でも、体の小さなニホンザリガニはアメリカザリガニに負けて、現在では絶滅危惧(きぐ)種に指定されています。放っておくと絶滅の心配がある生き物ってことです。ちなみに、日本にはもう一種ザリガニがいることを知っていますか?」

「え、そうなの?」悠馬は振り返って大雅に聞いた。

「ウチダザリガニという大型のザリガニが、北海道などに生息しています。こいつも外来種ですよね、黒瀬さん」

話を振られた千紘は大きくうなずいた。

「はい、やはり北米の原産です」

千紘が答えたとき、一同は理科室に到着した。部屋の隅の棚の上に、横の長さ1メートル、奥行き50センチ、高さ50センチほどの大型の水槽が置いてあった。棚の高さは70センチくらいだったので、水槽をのぞき込むにはちょっと体をかがめなくてはならなかった。

「ここで飼ってたのね。理科室なんてめったに来ないし。来たとしてもこんなとこ見ないから気づかなかった」

さくらの意見に、悠馬が同調する。

「おれも知らなかった。あれ、水槽が割れてるじゃん」

ガラス製の水槽には底に砂が敷かれ、そのうえに10センチくらい水が張られていた。カメが水からあがれるようにコンクリート製のブロックが砂に埋まっている。天井にはガラス板がかぶせられ、ヒーターもついていた。そして、その水槽の正面の右側、底から30センチほどのところに大人のこぶし二つぶんくらいの大きさの穴が開いていた。ガラス片の一部は棚の上に落ちていたが、大半は水槽の中の砂の上に散らばっていた。

千紘が穴の開いた原因を説明する。

「実は昨日の放課後、万吉の世話をしているときに人体模型に足を引っかけて倒してしまい、模型の頭が水槽にぶつかって割れてしまったんです」

水槽の右隣には人の骨格がむき出しになった人体模型が置いてあった。いかにもバランスが悪く、へたに触れるとすぐに倒れそうだった。

「万作はその穴から逃げ出したんだな」

悠馬の間違いを、すぐに千紘が正す。

「万作じゃなくて、万吉です! 顧問の浜田先生に相談したら、新しい水槽を注文してくださったんですけど、来週にならないと届かないらしくって。穴が開いている場所は水面から20センチくらい上なので、万吉は逃げられないと思ったんです。段ボールかなにかで穴をふさいでおけばよかった......」

「万吉の大きさはどのくらいなの?」

さくらの質問の意図をくんで、千紘が答えた。

「甲羅の長さが25センチくらいです。首からしっぽの先までだとぎりぎり30センチくらいでしょうか。しっぽで体を支えることは難しそうだから、後ろ足2本で立ち上がったとして、鼻先が穴に届くかどうか、微妙です。どうやって逃げたんだろう」

「あのブロックの上に乗ったら逃げられるのではないですか?」

大雅が指摘したブロックは高さが25センチくらいあった。しかし、穴が開いているのが水槽の右側なのに対して、ブロックは水槽の左側に位置していた。

「この水槽は横長なので、万吉がブロックの上にのぼっても、穴には届かないはずなんです。どうやって逃げたんだろう」

前と同じせりふを繰り返す千紘を励ますように、悠馬が言った。

「どうやって逃げたかはあとで考えるとして、先に万作じゃなくて万吉を探すべきじゃない? カメが逃げられる場所なんて限られているから、手分けして探そうよ」

と、千紘が補足説明をした。

「浜田先生によると、今日、理科室は使われなかったそうなんです。ちゃんとドアも窓も閉めていたので、万吉はこの部屋の中にいるはずなんですけど......」

「鍵はかけてたのですか?」大雅が聞いた。

「鍵はかかっていません。でも、今この部屋に入ったときも、ドアはちゃんとしまっていたでしょう。いくらなんでも万吉がこのドアを開けることなどできませんよ」

「なるほど、わかりました」

「みんなの目で探せば、見つかるはず。探しましょう!」

さくらの号令で、一同は理科室の中をすみずみまで探した。壁や机にのぼることができないカメが隠れるとしたら、床のどこかしかない。机の下や椅子の下を丹念に探したが、甲羅が25センチもあるカメが隠れられそうな場所はどこにもなかった。

「おかしいなあ。どこに行っちゃったんだろう」

うなだれる千紘に、ここまでずっと口をつぐんでいた書記の大場心美がぽつんと言った。

「万吉くんは、きっと明日には見つかると思います」

マンガ イラスト©中山ゆき/コルク

■著者紹介■

鳥飼 否宇(とりかい ひう)

福岡県生まれ。九州大学理学部生物学科卒業。編集者を経て、ミステリー作家に。2000年4月から奄美大島に在住。特定非営利活動法人奄美野鳥の会副会長。

2001年 - 『中空』で第21回横溝正史ミステリ大賞優秀作受賞。

2007年 - 『樹霊』で第7回本格ミステリ大賞候補。

2009年 - 『官能的』で第2回世界バカミス☆アワード受賞。

2009年 - 『官能的』で第62回日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)候補。

2011年 - 「天の狗」(『物の怪』に収録)で第64日本推理作家協会賞(短編部門)候補。

2016年 - 『死と砂時計』で第16回本格ミステリ大賞(小説部門)受賞。

■監修■

株式会社シンク・ネイチャー

代表 久保田康裕(株式会社シンクネイチャー代表・琉球大学理学部教授)

熊本県生まれ。北海道大学農学部卒業。世界中の森林生態系を巡る長期フィールドワークと、ビッグデータやAIを活用したデータサイエンスを統合し、生物多様性の保全科学を推進する。

2014年 日本生態学会大島賞受賞、2019年 The International Association for Vegetation Science (IAVS) Editors Award受賞。日本の生物多様性地図化プロジェクト(J-BMP)(https://biodiversity-map.thinknature-japan.com)やネイチャーリスク・アラート(https://thinknature-japan.com/habitat-alert)をリリースし反響を呼ぶ。

さらに、進化生態学研究者チームで株式会社シンクネイチャーを起業し、未来社会のネイチャートランスフォーメーションをゴールにしたNafureX構想を打ち立てている。

鳥飼 否宇(とりかい ひう)

福岡県生まれ。九州大学理学部生物学科卒業。編集者を経て、ミステリー作家に。2000年4月から奄美大島に在住。特定非営利活動法人奄美野鳥の会副会長。

2001年 - 『中空』で第21回横溝正史ミステリ大賞優秀作受賞。

2007年 - 『樹霊』で第7回本格ミステリ大賞候補。

2009年 - 『官能的』で第2回世界バカミス☆アワード受賞。

2009年 - 『官能的』で第62回日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)候補。

2011年 - 「天の狗」(『物の怪』に収録)で第64日本推理作家協会賞(短編部門)候補。

2016年 - 『死と砂時計』で第16回本格ミステリ大賞(小説部門)受賞。

■監修■

株式会社シンク・ネイチャー

代表 久保田康裕(株式会社シンクネイチャー代表・琉球大学理学部教授)

熊本県生まれ。北海道大学農学部卒業。世界中の森林生態系を巡る長期フィールドワークと、ビッグデータやAIを活用したデータサイエンスを統合し、生物多様性の保全科学を推進する。

2014年 日本生態学会大島賞受賞、2019年 The International Association for Vegetation Science (IAVS) Editors Award受賞。日本の生物多様性地図化プロジェクト(J-BMP)(https://biodiversity-map.thinknature-japan.com)やネイチャーリスク・アラート(https://thinknature-japan.com/habitat-alert)をリリースし反響を呼ぶ。

さらに、進化生態学研究者チームで株式会社シンクネイチャーを起業し、未来社会のネイチャートランスフォーメーションをゴールにしたNafureX構想を打ち立てている。

『学校』のこの記事もあわせて読む!

『学校』のこの記事もあわせて読む!

新学期キャンペーン

キャンペーン中!ですよ。リンクは特になし