『鳥飼否宇「生徒会書記はときどき饒舌」

第3話 なくなった鍵を探せ(後編)』

「ここにいるだれかって、犯人はおれたち生徒会メンバーのだれかだって言うつもり?」

佐野悠馬が挑(いど)むような目を向けると、大場心美は顔をふせ、声が小さくなった。

「それは違います。だってわたしたちには鍵(かぎ)を盗む動機がありません」

「じゃあ、犯人は星野さん本人って意味ですか?」浜松大雅が推理を働かせる。「星野さんは本当はぼくたちに協力したくないと思っている。面と向かってそれをいうと角が立つから、鍵がなくなったことにして、ぼくたちがあきらめるようにしむけた......」

「そんなことはないさ」

当の星野達男が否定すると、心美もうなずいた。

「もし、浜松くんが言うような動機だったら、星野さんは岡村さんの話を聞いたあとで鍵を隠したはずです。でも、星野さんはずっとわたしたちと行動をともにしていました。星野さんには鍵をかくす機会はありませんでした。だから、犯人は星野さんではありません」

「もしかして」そう言いながら、岡村さくらが母屋のほうを指さした。縁側に高齢の女性の姿があった。「犯人は虎太郎くんのおばあさんとか?」

「違います」心美が眼鏡を揺らしながらかぶりを振った。「犯人は虎太郎くんです」

心美に名指しされ、星野虎太郎は急におどおどしはじめた。そのようすから虎太郎が犯人という心美の推理は正しいことがわかったが、動機がわからなかった。みんなの気持ちを代表するように、翔が心美と虎太郎の顔を交互に見ながら質問を放つ。

「どうして虎太郎が自分ちの納屋の鍵を盗む必要があるんだよ?」

虎太郎がおじけづいたように口をつぐんだため、代わりに心美が説明した。

「たぶんキジバトのためだと思います」

「はっ、どういう意味?」

「虎太郎くんはさっき小枝をくわえたキジバトを見たと言っていました。たぶん納屋の穴にキジバトがとまっているのを見つけて、双眼鏡で観察していたんじゃないでしょうか。そのときキジバトは小枝をくわえていたのでしょう。巣の材料にするための小枝です。おそらくキジバトは納屋のなかに巣を作っているのではないでしょうか。

虎太郎くんはキジバトのヒナが巣立つまで、なるべくだれにもじゃまさせまいと思った。めったに納屋に入らないといっても、鍵がクギにかかっていたらいつおじいさんが入ってくるかわからない。だからキーホールダーごと鍵をかくすことにした」

心美は一気に語ると、上気したほおを冷ますように、両手をパタパタさせて風を送った。翔が納得したようにうなずいた。

「穴についた鳥のフンはカラスじゃなくて、ハトのものだったのか」

「でも、今は秋ですよ」大雅が眼鏡に手を添(そ)えた。「鳥の繁殖期って春や夏なのではありませんか? ツバメももう繁殖を終えて南に渡っていったというのに」

「たしかに一般的な鳥の繁殖期は春から夏だと思います。でも、ハトの仲間は一年中子育てできると聞いたことがあります」

「大場さんが正しいです」虎太郎が自慢げに語る。「ハトのなかまは食べ物を消化したものをミルクのような液体にしてはき戻すことができます。ピジョンミルクっていうんですけど、これがあるので、エサのない時期でも一年中子育てできるんです」

「虎太郎、このお嬢さんが言うように、鍵をかくしたのはおまえなのか?」

祖父ににらみつけられ、虎太郎は素直に認めた。

「ごめんなさい。おおごとになっちゃったからすぐに言おうとしたんだけど、大場さんの推理が正しいかどうか最後まで聞いてからでも遅くないかと思って......」そしてズボンのポケットからキーホールダーを取り出した。「もうハトのヒナも大きくなっているので、短い時間ならのぞいてみてもだいじょうぶです」

達男が南京錠を開けて、かんぬきを外した。納屋の天井近くにある梁(はり)の上に小枝で組んだ巣があり、キジバトがうずくまっていた。その横でヒナがもぞもぞと動いている。

「ネットで調べたら、あと一週間か十日くらいで巣立つはずなんです。できれば、それまでここに出入りするのはなるべく避(さ)けてほしいんですけど......」

虎太郎が上目づかいで申し出ると、達男が優しい笑顔になった。

「どうせ田植えは来年の春で、それまでにやることといえば、草刈りと耕運、水張りくらいだ。まだ十分に時間はあるから、少々待っても問題ないさ。作業をやる日が決まったら、虎太郎に伝えておくので、手伝える人がいたら手伝ってくれるかな。なるべく日曜日にするから」

「ありがとうございます」さくらがおじぎをした。「わたしたちもなるべく作業に協力するので、どうぞよろしくお願いします」

生徒会のメンバー一同、さくらにならっておじぎをし、達男と虎太郎に別れを告げて、星野家を立ち去った。

学校に帰る前に、ついでなので田んぼを作る予定の空き地を見に来た。かつて水田だった場所はサッカーのピッチと同じくらいの広さだった。今や一面の草むらとなっている。アシやススキなど中学生の背の高さを超えるような草も交じっていた。

「マジか」悠馬が顔をしかめた。「この草を全部刈って、そのあと耕(たがや)すって、けっこう大仕事なんじゃない? 星野さんは簡単そうに言ってたけどさ」

「そこはプロの星野さんの判断を信じましょう」さくらは前向きだった。「ここがわたしたちの田んぼになるって想像しただけで、ワクワクしてきた」

大雅が空き地の脇を流れる水路に注目した。

「以前、田んぼの水はその水路から引いていたのでしょうね。水田は水の管理が大変だって聞いたことがあります。稲の成長に合わせて、水量を調整するんだそうです。水が少なすぎてもいけないし、多すぎてもいけない」

「大雨のあとなんかで田んぼが水びたしになってる映像をニュースでよく見るもんな」悠馬はそう言って、なにかに気づいたようだった。「水びたしで思い出したけど、さっきノアの箱舟の話があったじゃん。神様は動物のつがいを選ぶとき、優先順位をつけたのかな。人間とカラスとハトが乗ったことはわかったけど、ほかにはどんな動物が乗ったのだろうと思って」

「すべての動物のつがいを乗せたことになっています」と大雅。

「翔も言ってたけど、それは無理があるよね。いくら大きな箱舟を造ったとしても、キャパシティには限りがあるわけじゃん。すべての動物って、いったい何種類くらいいるんだよ」

大雅がカバンからタブレット端末を取り出し、その場で検索を始めた。

「地球上の生物は合計で870万種という数字がヒットしました。いや、洪水の難を逃れるために箱舟に乗るわけだから、海洋に生息する220万種は考えなくてもいいのかな。陸域の生物だけだと650万種。この数字には植物も含まれているから、動物だともう少し少なくなるのかな......」

「でも、昆虫なんか、今でも毎年新種が発見されているぜ」

昆虫少年の翔が言うと、大雅が再び「新種 発見」で検索した。

「本当ですね。昆虫だけでなく、毎年18000種の生き物が発見されているようです。それでもなお見つかっていない生物はまだ2000万種ほどいるのではないかと......」

「発見された生物が870万種で、未発見の生物が2000万種?」さくらが疑問を投げかけた。「ってことは、発見されてない生物のほうが多いってこと?」

「そうなんです」と答えたのは心美だった。「研究者によって数字の予測は異なりますが、未知の生物がびっくりするくらいたくさんいるというのは事実みたいです。そして、毎年18000種の生物が発見される一方で、毎年40000種の生物が絶滅しているという報告もあります。ノーマン・マイヤーズという人が『沈みゆく箱舟』という本で警告しています」

「そんなにたくさん絶滅してるの!」さくらが目を大きく見開いた。「それじゃあ、人間の目に触れないままいつのまにか絶滅している動物もたくさんいるってこと?」

「そういうことです。すべての生き物を絶滅からまもるためには、とんでもない大きさの箱舟が必要になります」

懸命(けんめい)に主張する心美に、翔の目がいじわるそうに光った。

「とんでない大きさって実際はどのくらい? 具体的に言ってもらわないと、イメージがわかないんですけど」

「具体的に言えば、地球と同じくらいの大きさです」

「地球......? それって、すでに箱舟じゃねえし」

「はい、わたしもそう思います」心美が大きくうなずくと、眼鏡が揺れた。「箱舟を造ってそこに優先順位をつけて生物を入れていくのではなく、地球そのものを保護区にして、地球上のありとあらゆる生物を保護すべきではないでしょうか」

すぐに大雅が異を唱えた。

「大場さんの主張はわかります。でも、それはあくまでも理想。現実には、人間が暮らしていかねばならないから、地球全体を保護区にすることなど、できるはずがありません」

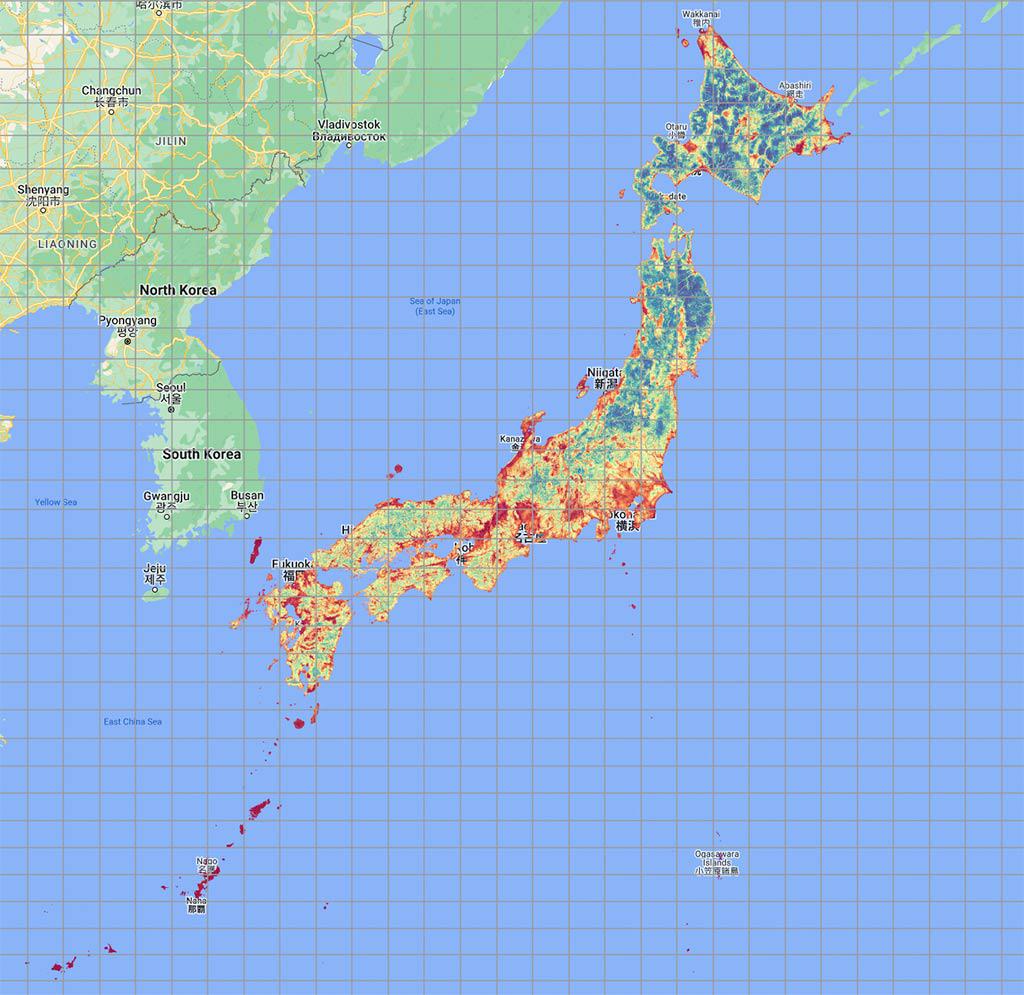

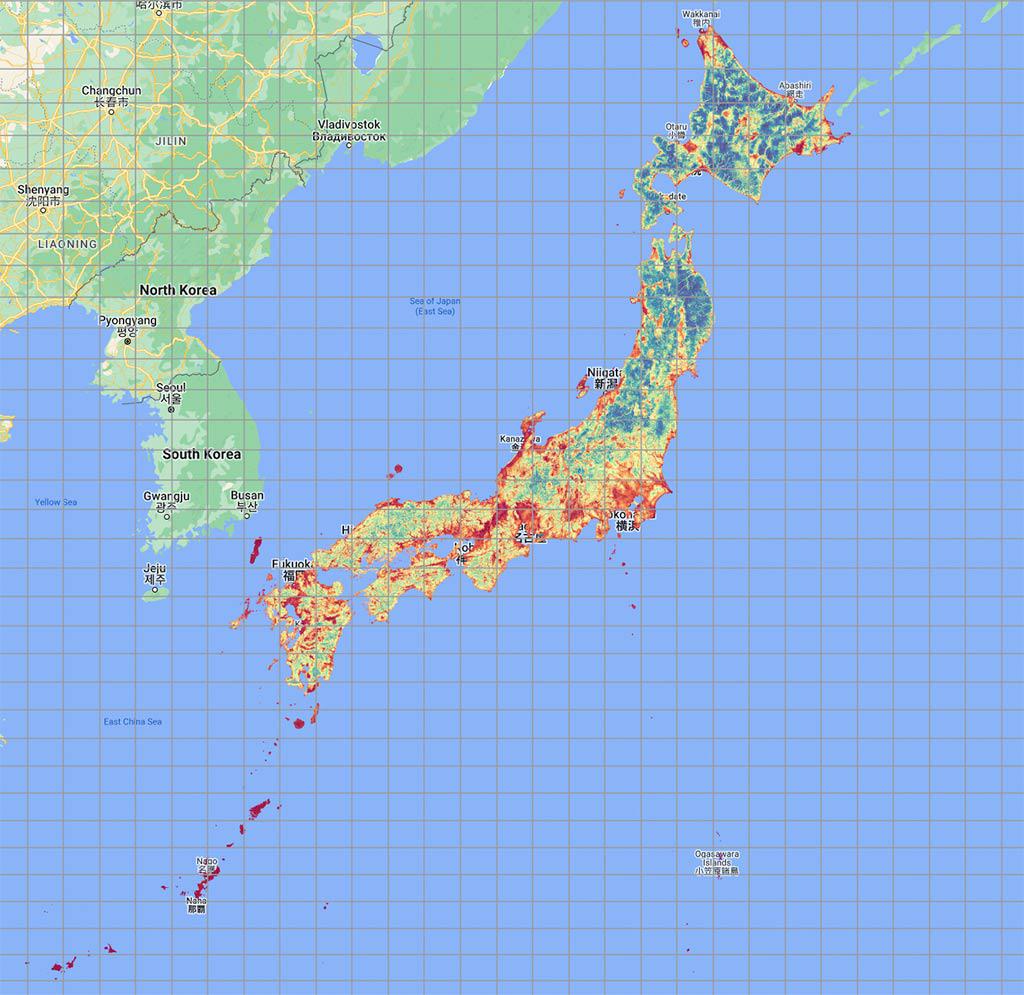

「わかっています。実際には、どこに生物の種類が多いかとか、希少な生物が多い場所はどこかとかを考えながら、保護区を設定していくべきだと思います。こういう地図を見つけました」

そう言いながら、心美がスマホで日本地図を見せた。

「赤いところほど、生物絶滅リスクをおさえる観点で重要なエリアだそうです」

すぐに悠馬がのぞきこんだ。

「赤いところって......都市部が多いじゃん。東京や神奈川、静岡、愛知、京都、大阪......」

さくらも顔を寄せた。

「本当だ。沖縄付近の南西諸島も赤いね。こっちは希少な動物が多そうだから、わかる気もするけど、都市部が赤いのはちょっと意外」 心美が自分の頭を整理しながら、説明する。

「それはたぶん、こういう意味ではないでしょうか。日本は山がちな国です。山には森があって、森を利用するたくさんの生き物がすんでいますけど、森ではなくで、水の豊かな平地や平地の草原がないと生きていけない生き物もたくさんいます。でも、平地の多くは人間の活動のために利用され、開発されてしまいました。それでも都会にも川が流れていたり、わずかだけど緑地が残っています。そんな場所に野生生物がギリギリの状態で生きているので、すぐにでも救いの手を差し出すべきだという意味だと思います」

「でも、さっきの繰り返しになるけど、都市部では人間が生活していかなきゃなんないから、保護区にするのは難しいよね」

否定的な主張を繰り返す大雅に、心美がしばし考えてからみんなを納得させるように、ことばをひとつずつかみしめながら言った。

「都市全体を保護区にするのが難しければ、わずかな緑地を守るだけでなく、街のなかや庭に樹木を植えたり、ビオトープをいっぱい作ったりして生き物が暮らせるようにしたらいいんじゃないでしょうか。そして、緑の回廊って呼ぶそうなんですけど、ぶつ切りの緑地ではなくって連続した自然を再生して、生物がそこを行き来できるようにしたらもっといいと思います。方法はきっと、いろいろあるはずです」 「ビオトープなら知ってるぜ」翔が会話に割って入った。「人工的に池を作って、その周りに樹木とか草花を植えて、昆虫とかカエルとかトカゲとかの動物が生息できるようにした場所のことだろ?」

「日本でビオトープというとそういう場所が多いようですが、元々の意味は『生物が生息する空間』という意味だそうです。都会の公園でも、会社の敷地でも、民家の庭でも、生物が生息しやすいように水辺を作ったり、動物が好む草木を植えたりすれば、それも立派なビオトープなんです。水田だって、ビオトープの一種だとわたしは思います」

心美の説明を聞いて、さくらが手をたたいた。

「そうなんだ! この空き地、今は草ぼうぼうで生き物もあまり多くないみたいだけど、わたしたちの手で生き物の暮らしやすいビオトープにしていきましょう!」

佐野悠馬が挑(いど)むような目を向けると、大場心美は顔をふせ、声が小さくなった。

「それは違います。だってわたしたちには鍵(かぎ)を盗む動機がありません」

「じゃあ、犯人は星野さん本人って意味ですか?」浜松大雅が推理を働かせる。「星野さんは本当はぼくたちに協力したくないと思っている。面と向かってそれをいうと角が立つから、鍵がなくなったことにして、ぼくたちがあきらめるようにしむけた......」

「そんなことはないさ」

当の星野達男が否定すると、心美もうなずいた。

「もし、浜松くんが言うような動機だったら、星野さんは岡村さんの話を聞いたあとで鍵を隠したはずです。でも、星野さんはずっとわたしたちと行動をともにしていました。星野さんには鍵をかくす機会はありませんでした。だから、犯人は星野さんではありません」

「もしかして」そう言いながら、岡村さくらが母屋のほうを指さした。縁側に高齢の女性の姿があった。「犯人は虎太郎くんのおばあさんとか?」

「違います」心美が眼鏡を揺らしながらかぶりを振った。「犯人は虎太郎くんです」

心美に名指しされ、星野虎太郎は急におどおどしはじめた。そのようすから虎太郎が犯人という心美の推理は正しいことがわかったが、動機がわからなかった。みんなの気持ちを代表するように、翔が心美と虎太郎の顔を交互に見ながら質問を放つ。

「どうして虎太郎が自分ちの納屋の鍵を盗む必要があるんだよ?」

虎太郎がおじけづいたように口をつぐんだため、代わりに心美が説明した。

「たぶんキジバトのためだと思います」

「はっ、どういう意味?」

「虎太郎くんはさっき小枝をくわえたキジバトを見たと言っていました。たぶん納屋の穴にキジバトがとまっているのを見つけて、双眼鏡で観察していたんじゃないでしょうか。そのときキジバトは小枝をくわえていたのでしょう。巣の材料にするための小枝です。おそらくキジバトは納屋のなかに巣を作っているのではないでしょうか。

虎太郎くんはキジバトのヒナが巣立つまで、なるべくだれにもじゃまさせまいと思った。めったに納屋に入らないといっても、鍵がクギにかかっていたらいつおじいさんが入ってくるかわからない。だからキーホールダーごと鍵をかくすことにした」

心美は一気に語ると、上気したほおを冷ますように、両手をパタパタさせて風を送った。翔が納得したようにうなずいた。

「穴についた鳥のフンはカラスじゃなくて、ハトのものだったのか」

「でも、今は秋ですよ」大雅が眼鏡に手を添(そ)えた。「鳥の繁殖期って春や夏なのではありませんか? ツバメももう繁殖を終えて南に渡っていったというのに」

「たしかに一般的な鳥の繁殖期は春から夏だと思います。でも、ハトの仲間は一年中子育てできると聞いたことがあります」

「大場さんが正しいです」虎太郎が自慢げに語る。「ハトのなかまは食べ物を消化したものをミルクのような液体にしてはき戻すことができます。ピジョンミルクっていうんですけど、これがあるので、エサのない時期でも一年中子育てできるんです」

「虎太郎、このお嬢さんが言うように、鍵をかくしたのはおまえなのか?」

祖父ににらみつけられ、虎太郎は素直に認めた。

「ごめんなさい。おおごとになっちゃったからすぐに言おうとしたんだけど、大場さんの推理が正しいかどうか最後まで聞いてからでも遅くないかと思って......」そしてズボンのポケットからキーホールダーを取り出した。「もうハトのヒナも大きくなっているので、短い時間ならのぞいてみてもだいじょうぶです」

達男が南京錠を開けて、かんぬきを外した。納屋の天井近くにある梁(はり)の上に小枝で組んだ巣があり、キジバトがうずくまっていた。その横でヒナがもぞもぞと動いている。

「ネットで調べたら、あと一週間か十日くらいで巣立つはずなんです。できれば、それまでここに出入りするのはなるべく避(さ)けてほしいんですけど......」

虎太郎が上目づかいで申し出ると、達男が優しい笑顔になった。

「どうせ田植えは来年の春で、それまでにやることといえば、草刈りと耕運、水張りくらいだ。まだ十分に時間はあるから、少々待っても問題ないさ。作業をやる日が決まったら、虎太郎に伝えておくので、手伝える人がいたら手伝ってくれるかな。なるべく日曜日にするから」

「ありがとうございます」さくらがおじぎをした。「わたしたちもなるべく作業に協力するので、どうぞよろしくお願いします」

生徒会のメンバー一同、さくらにならっておじぎをし、達男と虎太郎に別れを告げて、星野家を立ち去った。

学校に帰る前に、ついでなので田んぼを作る予定の空き地を見に来た。かつて水田だった場所はサッカーのピッチと同じくらいの広さだった。今や一面の草むらとなっている。アシやススキなど中学生の背の高さを超えるような草も交じっていた。

「マジか」悠馬が顔をしかめた。「この草を全部刈って、そのあと耕(たがや)すって、けっこう大仕事なんじゃない? 星野さんは簡単そうに言ってたけどさ」

「そこはプロの星野さんの判断を信じましょう」さくらは前向きだった。「ここがわたしたちの田んぼになるって想像しただけで、ワクワクしてきた」

大雅が空き地の脇を流れる水路に注目した。

「以前、田んぼの水はその水路から引いていたのでしょうね。水田は水の管理が大変だって聞いたことがあります。稲の成長に合わせて、水量を調整するんだそうです。水が少なすぎてもいけないし、多すぎてもいけない」

「大雨のあとなんかで田んぼが水びたしになってる映像をニュースでよく見るもんな」悠馬はそう言って、なにかに気づいたようだった。「水びたしで思い出したけど、さっきノアの箱舟の話があったじゃん。神様は動物のつがいを選ぶとき、優先順位をつけたのかな。人間とカラスとハトが乗ったことはわかったけど、ほかにはどんな動物が乗ったのだろうと思って」

「すべての動物のつがいを乗せたことになっています」と大雅。

「翔も言ってたけど、それは無理があるよね。いくら大きな箱舟を造ったとしても、キャパシティには限りがあるわけじゃん。すべての動物って、いったい何種類くらいいるんだよ」

大雅がカバンからタブレット端末を取り出し、その場で検索を始めた。

「地球上の生物は合計で870万種という数字がヒットしました。いや、洪水の難を逃れるために箱舟に乗るわけだから、海洋に生息する220万種は考えなくてもいいのかな。陸域の生物だけだと650万種。この数字には植物も含まれているから、動物だともう少し少なくなるのかな......」

「でも、昆虫なんか、今でも毎年新種が発見されているぜ」

昆虫少年の翔が言うと、大雅が再び「新種 発見」で検索した。

「本当ですね。昆虫だけでなく、毎年18000種の生き物が発見されているようです。それでもなお見つかっていない生物はまだ2000万種ほどいるのではないかと......」

「発見された生物が870万種で、未発見の生物が2000万種?」さくらが疑問を投げかけた。「ってことは、発見されてない生物のほうが多いってこと?」

「そうなんです」と答えたのは心美だった。「研究者によって数字の予測は異なりますが、未知の生物がびっくりするくらいたくさんいるというのは事実みたいです。そして、毎年18000種の生物が発見される一方で、毎年40000種の生物が絶滅しているという報告もあります。ノーマン・マイヤーズという人が『沈みゆく箱舟』という本で警告しています」

「そんなにたくさん絶滅してるの!」さくらが目を大きく見開いた。「それじゃあ、人間の目に触れないままいつのまにか絶滅している動物もたくさんいるってこと?」

「そういうことです。すべての生き物を絶滅からまもるためには、とんでもない大きさの箱舟が必要になります」

懸命(けんめい)に主張する心美に、翔の目がいじわるそうに光った。

「とんでない大きさって実際はどのくらい? 具体的に言ってもらわないと、イメージがわかないんですけど」

「具体的に言えば、地球と同じくらいの大きさです」

「地球......? それって、すでに箱舟じゃねえし」

「はい、わたしもそう思います」心美が大きくうなずくと、眼鏡が揺れた。「箱舟を造ってそこに優先順位をつけて生物を入れていくのではなく、地球そのものを保護区にして、地球上のありとあらゆる生物を保護すべきではないでしょうか」

すぐに大雅が異を唱えた。

「大場さんの主張はわかります。でも、それはあくまでも理想。現実には、人間が暮らしていかねばならないから、地球全体を保護区にすることなど、できるはずがありません」

「わかっています。実際には、どこに生物の種類が多いかとか、希少な生物が多い場所はどこかとかを考えながら、保護区を設定していくべきだと思います。こういう地図を見つけました」

そう言いながら、心美がスマホで日本地図を見せた。

「赤いところほど、生物絶滅リスクをおさえる観点で重要なエリアだそうです」

すぐに悠馬がのぞきこんだ。

「赤いところって......都市部が多いじゃん。東京や神奈川、静岡、愛知、京都、大阪......」

さくらも顔を寄せた。

「本当だ。沖縄付近の南西諸島も赤いね。こっちは希少な動物が多そうだから、わかる気もするけど、都市部が赤いのはちょっと意外」 心美が自分の頭を整理しながら、説明する。

「それはたぶん、こういう意味ではないでしょうか。日本は山がちな国です。山には森があって、森を利用するたくさんの生き物がすんでいますけど、森ではなくで、水の豊かな平地や平地の草原がないと生きていけない生き物もたくさんいます。でも、平地の多くは人間の活動のために利用され、開発されてしまいました。それでも都会にも川が流れていたり、わずかだけど緑地が残っています。そんな場所に野生生物がギリギリの状態で生きているので、すぐにでも救いの手を差し出すべきだという意味だと思います」

「でも、さっきの繰り返しになるけど、都市部では人間が生活していかなきゃなんないから、保護区にするのは難しいよね」

否定的な主張を繰り返す大雅に、心美がしばし考えてからみんなを納得させるように、ことばをひとつずつかみしめながら言った。

「都市全体を保護区にするのが難しければ、わずかな緑地を守るだけでなく、街のなかや庭に樹木を植えたり、ビオトープをいっぱい作ったりして生き物が暮らせるようにしたらいいんじゃないでしょうか。そして、緑の回廊って呼ぶそうなんですけど、ぶつ切りの緑地ではなくって連続した自然を再生して、生物がそこを行き来できるようにしたらもっといいと思います。方法はきっと、いろいろあるはずです」 「ビオトープなら知ってるぜ」翔が会話に割って入った。「人工的に池を作って、その周りに樹木とか草花を植えて、昆虫とかカエルとかトカゲとかの動物が生息できるようにした場所のことだろ?」

「日本でビオトープというとそういう場所が多いようですが、元々の意味は『生物が生息する空間』という意味だそうです。都会の公園でも、会社の敷地でも、民家の庭でも、生物が生息しやすいように水辺を作ったり、動物が好む草木を植えたりすれば、それも立派なビオトープなんです。水田だって、ビオトープの一種だとわたしは思います」

心美の説明を聞いて、さくらが手をたたいた。

「そうなんだ! この空き地、今は草ぼうぼうで生き物もあまり多くないみたいだけど、わたしたちの手で生き物の暮らしやすいビオトープにしていきましょう!」

マンガ イラスト©中山ゆき/コルク

■著者紹介■

鳥飼 否宇(とりかい ひう)

福岡県生まれ。九州大学理学部生物学科卒業。編集者を経て、ミステリー作家に。2000年4月から奄美大島に在住。特定非営利活動法人奄美野鳥の会副会長。

2001年 - 『中空』で第21回横溝正史ミステリ大賞優秀作受賞。

2007年 - 『樹霊』で第7回本格ミステリ大賞候補。

2009年 - 『官能的』で第2回世界バカミス☆アワード受賞。

2009年 - 『官能的』で第62回日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)候補。

2011年 - 「天の狗」(『物の怪』に収録)で第64日本推理作家協会賞(短編部門)候補。

2016年 - 『死と砂時計』で第16回本格ミステリ大賞(小説部門)受賞。

■監修■

株式会社シンク・ネイチャー

代表 久保田康裕(株式会社シンクネイチャー代表・琉球大学理学部教授)

熊本県生まれ。北海道大学農学部卒業。世界中の森林生態系を巡る長期フィールドワークと、ビッグデータやAIを活用したデータサイエンスを統合し、生物多様性の保全科学を推進する。

2014年 日本生態学会大島賞受賞、2019年 The International Association for Vegetation Science (IAVS) Editors Award受賞。日本の生物多様性地図化プロジェクト(J-BMP)(https://biodiversity-map.thinknature-japan.com)やネイチャーリスク・アラート(https://thinknature-japan.com/habitat-alert)をリリースし反響を呼ぶ。

さらに、進化生態学研究者チームで株式会社シンクネイチャーを起業し、未来社会のネイチャートランスフォーメーションをゴールにしたNafureX構想を打ち立てている。

『学校』のこの記事もあわせて読む!

『学校』のこの記事もあわせて読む!

新学期キャンペーン

キャンペーン中!ですよ。リンクは特になし